ধারাবাহিক: নিঝুম দ্বীপ ভ্রমণ ২০০৯ —এর একটি পর্ব

ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে সামান্য আহত হয়ে, মাত্র দু/তিন হাত দূরত্ব থেকে হরিণ দেখার পর এলো গোসলের পালা, কিন্তু আমরা বাথরুমে গোসল করতে চাই না। নদীতে গোসল করতে নিয়ে চলেছেন চাচা মিয়া অরফে ফরেস্টার। কিন্তু কোথায় গোসল, কোথায় নদী… ইন্দ্রীয় বলে তা বহুদূর। মরিতে আসিছো, মরিয়াই যাও, চরেরও কর্দমের ভিতর…

দেখতে দেখতে আমাদের গুঁটিয়ে নেয়া প্যান্টও কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছিলো, পা প্রায় হাঁটুঅবধি কাদায় ডুবে যাচ্ছে, সামনে যত এগোচ্ছি, এই কাদা আরো গভীর হচ্ছে, আরো আঁঠালো হচ্ছে। তবে এই কাদা অনেক সুন্দর – দেখে মনে হবে কেউ কাদা লেপে রেখেছে – পলির কাদা, ছোয়াঁচহীন – এখানে কেউ আসে না; শুধু কেঁচোজাতীয় কোনো কাদাবাসী প্রাণীর চলাচলের আঁচড় পড়ে আছে ল্যাপ্টে থাকা নরম থকথকে কাদায়।

পলি মাটির থকথকে কাদায় কেউ কখনও মাড়ায়নি (ছবি: নাকিব)

কাদায় দেবেও এগিয়ে চলা…

প্যাঁচপ্যাঁচে কাদায় ডুবে আছে সবাই। ঐইই দূরে নীল তটরেখা, ওটাই আসলে নদী… যাবেন নাকি গোসলে?

আমার মতো খাটো মানুষের হাঁটু অবধি গেঁথে যাচ্ছে কাদায়। চাচার থামার কোনো লক্ষণই নেই। দূউউরে নদী দেখা যাচ্ছে। সেখানে একটা নৌকাও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এপথ মাড়িয়ে যে কেউই যায়নি, সেটা নিশ্চয়ই আর লিখে বোঝানো লাগবে না। চাচা মিয়ার আক্কেলজ্ঞান নিয়ে আমরা এখন শংকিত, নিজেদের মধ্যে এ-নিয়ে কথা বলছি: ব্যাটা কী বুঝে আমাদেরকে এদিকে নিয়ে এলো?

এভাবে কাদায় গলা ডুবিয়ে একসময় নাহয় নদীতে পৌঁছলাম, তারপর নাহয় জন্মের গোসল করলামই, তারপর? তারপর আবার এই গলা অবধি পাক মাড়িয়ে ফিরবো আমরা –কাদার গোসল করে? ব্যাটাকে মুখে গালিগালাজ করতে পারছি না শুধু, মনে মনে গালিগালাজ কম করছি না। মনটা তিরিক্ষা হয়ে আছে সবারই।

ঘটনা দুরকম হতে পারে: এক: ব্যাটা আমাদেরকে কোনো কারণে শায়েস্তা করতে এদিকে নিয়ে এসেছে। নচেৎ দুই: ব্যাটা জীবনেও কল্পনা করেনি, ঐইই যে দূরে দেখা যাওয়া নদীর কাছে যেতে এরকম পাকের জঙ্গলে ডুবে যেতে হবে। যদিও দ্বিতীয় কারণটা উড়িয়ে দেয়া যায় যেহেতু ব্যাটা ফরেস্টার আমাদের তুলনায় ন্যাইটিভ। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, বেচারা নিজেও কিন্তু ঠিক আমাদেরই মতো কষ্ট করছেন। তাই কেন জানিনা প্রথম কারণটা আমার খুব সত্যি বলে মনে হয়।

যাকগে, একসময় দলনেতা নাকিব বাধ্য হলো এই ব্যাটা ফরেস্টারকে থামাতে। চাচা, আমার মনে হয়, আমরা এদিকে আর না যাই। আমরা নদীতে গোসল না করি।

কি জানি কী মনে হলো ফরেস্টারের; আমরা ফিরতি পথ ধরলাম। শহুরে ছেলেগুলো কাদায় প্লাস্টার হয়ে ফিরতি পথ ধরেছে। ফিরতি পথে, চাচা মিয়া এগিয়ে গেছেন বেশ খানিকটা – আমাদের থেকে বেশ খানিকটা দূরে এখন। চাচা মিয়াকে এখন আর মনে মনে না, রাগের চোটে রীতিমতো বড় গলায় বকা দেয়া হচ্ছে। ব্যাটা করলো কী কাজটা! 🤬 নদীতে গোসল করতে চেয়েছিল ছেলেগুলো, ব্যাটা কাদায় গোসল করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। 😆

এবং এই যে চাচামিয়ার সাথে বিচ্ছেদ হলো দলের, এই ট্যুরে আর ফরেস্টারের ছায়াও মাড়ায়নি দলের কেউ। ব্যাটা বোধহয় এটাই চাইছিলো…। 😎 আপনারা হয়তো মুখ টিপে হাসবেন, আপনাদের সাথে আমিও হাসছি: মিথ্যাবাদীদের উচিত শিক্ষাই হয়েছে। 😜 …তবে আমাদের চরম উষ্মা আর ভর্ৎসনা সরিয়ে রাখলে, ফরেস্টার আর অস্ত্রমানব নিজেদের দায়িত্বের বাইরে, আমাদেরকে একবেলা খাইয়ে, সময় নিয়ে পরপর দুদিন যেভাবে জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন তার জন্য অবশ্যই সাধুবাদ পেতেই পারেন। তাঁদের আন্তরিকতার কোনো বিনিময় হয় না।

আমরা ঐ কাদায় মাখামাখি অবস্থায়ই সাইক্লোন শেল্টারে ফিরলাম। এখানকার টয়লেটটা বড়, অনেকগুলো টয়লেটের ব্যবস্থা এক জায়গায়। এখানেই পানি দিয়ে মোটামুটি মানুষ হলাম আমরা। তারপর আমরা খোঁজ লাগিয়ে জানলাম বড়সড় পুকুর কোথায় আছে। জানা গেলো কাছাকাছিই কোন মসজিদের পুকুরটা নাকি একটু বড়। খবর নিয়ে সেদিকেই চললাম আমরা।

সেখানে গিয়ে দেখি মাঝারি আকৃতির একটা পুকুর। পুকুরে আবার অনেকেই গোসল করতে এসেছেন। এতো অপরিচিত লোকের ভিড়ে গোসলে নামতে আমার একটু সংকোচই লাগছিলো। কিন্তু আমরা গোসলে নামলাম। গোসল করতে নেমে মুখে কুলি করার জন্য পানি নিতেই চমকে উঠলাম।

পুকুরের পানি যথেষ্ট নোনা। তবে একেবারে সমুদ্রের মতো নোনা না, বোঝাই যাচ্ছে পুকুরের পানির সাথে নোনা পানি কোনোভাবে মিশে গেছে। কারণটা জানতে উদগ্রীব হয়ে উঠলাম আমরা। ঘাটেই গোসল সেরে লুঙ্গি পাল্টাচ্ছিলেন সাদা দাড়িওয়ালা এক বয়স্ক লোক। তিনি জানালেন সমুদ্রের পানি এখানে এসেছিল, সেকারণে পুকুরের পানি লবণাক্ত।

সমুদ্রের পানি দ্বীপের ভিতর! 😲

এই প্রথম আমি উপলব্ধি করলাম আমরা কোথায় এসেছি। আমার যেনবা গা শিউরে উঠলো। আমি ঐ মুহূর্তে প্রথমবার এই ভ্রমণের সত্যিকারের রূপটা যেনবা বুঝলাম। এখানে, এই দ্বীপে সমুদ্র উঠে আসে, যখন জলোচ্ছাস হয় – কথাটা ঐ বয়স্ক লোক যখন আমাদেরকে বলছিলেন, আমি ক্ষণিকের জন্য থ’ হয়ে ছিলাম। …এবং পরবর্তিতে আরো যা যা জেনেছি, তা আমার জন্য ছিল রীতিমতো ভয়াবহ।

বোর্ডিং-এ ফিরে নামায সেরে আমরা বাজারেই একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার সারলাম। এই হোটেলে একটা ছোট ছেলের সাথে কথা চালাচ্ছিলেন দলের বাকিরা, এখানে হাঁস পাওয়া যায় কিনা? পাওয়া যায় কিনা প্রশ্নটাই অবান্তর – এটা হাঁসেদের অভয়াশ্রম বলা যায়। জলাশয়সমৃদ্ধ একটা জায়গায় হাঁস পালনই সবচেয়ে সহজ। এই ছোকড়ার সাথেই বনিবনা করা হলো, রাতে দুইটা হাঁসের চারটা রান ইনশাল্লাহ আমাদের জন্য বরাদ্দ।

আমরা এবার বেরোলাম দ্বীপের একেবারে শেষ মাথায় যাবার জন্য। দ্বীপের একেবারে শেষের ঐ প্রান্তের নাম নামার বাজার কিংবা নামারপাড়া (?)। চাচা মিয়ার সাথে পরিচয় না হলে, আমাদের আসলে এদিকটাতেই থাকার কথা ছিল। কারণ আমরা জেনে এসেছিলাম এদিকটাতেই থাকার যা বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু আমরা এখন এদিকে বেড়াতে যাচ্ছি। যাহোক, শুরুতে দুটো রিকশা নিলাম। শীতের পেটানো মাটির সমতল রাস্তা ধরে রিকশা আমাদেরকে ম্যানগ্রোভ পাড়ি দিয়ে একটা জায়গায় নামিয়ে দিলো। সামনে রাস্তা খারাপ। সেখান থেকে আমরা হেঁটেই চললাম। গ্রামের দৃশ্য দেখতে দেখতেই পথ চলছি আমরা। পরনে শীত ঠেকানোর কাপড়ও আছে। কারণ ফিরতে ফিরতে রাত হবে। এই অঞ্চলের, আবহাওয়া অধিদপ্তরের ১৪ বছরের (১৯৯৫-২০০৮) রেকর্ড থেকে দেখতে পাচ্ছি, ডিসেম্বর মাসের গড় তাপমাত্রা থাকে: 26.9° C – 15.8° C। ঐবছর (২০০৯) ছিল গড়ে: 26.8° C – 14.5° C।

একজায়গায় নিচু একটা খেঁজুর গাছ থেকে রস চুইয়ে পড়ছে দেখে নাকিব এগিয়ে গিয়ে জিব এগিয়ে পড়ন্ত রস খেয়ে দেখলো কেমন স্বাদ। শাকিল ভাইতো পেয়ালা থেকে চা খাচ্ছেন – এরকম করে ঐ বাঁশের ফানেল থেকে রস খেলেন। আরেকটু সামনে এগিয়ে দেখি ধানক্ষেতে লম্বা গলার বক হাঁটছে। পথে একটা কালভার্ড পেরোলাম। খাড়িতে/খালে সাম্পানের মতো বড় বড়, উঁচু নৌকা বেঁধে রাখা – দেখেই সমুদ্রের জীবনযুদ্ধের চিত্রটা ভেসে উঠে মনে। পথে এক চাচামিয়াকে দেখলাম যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও মহিষ চরাচ্ছেন। সাথে অবশ্য এক কিশোর আছে। এবড়োখেবড়ো মাটির রাস্তাটা ধরেই আমরা হেঁটে চললাম সূর্যের দিকে – পশ্চিম দিকে।

নিঝুম দ্বীপে বয়স্ক ব্যক্তি মহিষ চরাচ্ছেন (ছবি: নাকিব)

নিঝুম দ্বীপে খাড়িতে থেমে থাকা নৌকা (ছবি: নাকিব)

পশ্চিমে আমরা গিয়ে সত্যিকারের সমুদ্রের দেখা পেলাম। এখান থেকে দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর। সোজা কথায় বঙ্গোপসাগরে দাঁড়িয়ে যদি নিঝুম দ্বীপের দিকে তাকান, তবে ঐ একটা ম্যানগ্রোভ বন ছাড়া পুরো দ্বীপটা যেন বড্ড নাঙ্গা – বড্ড ভঙ্গুর – সমুদ্রের তান্ডবের বিপরীতে বড্ড অসহায়।

যারা এখন এই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বসে এই লেখা পড়ছেন, তারা নিঝুম দ্বীপ সম্বন্ধে জানার সময় কাছাকাছি আরো দুটো দ্বীপের (পড়ুন ‘চর’) নাম শুনে থাকবেন: একটা “দমার চর”, আরেকটা “ভার্জিন আইল্যান্ড” (?)। আমরা যখন গিয়েছিলাম (১০ বছর আগের কথা), তখন দমার চর হয়তো একটু মাথা গজানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু ঐ ভার্জিন না কুমারি কী যেন, ওটা নেই বললেই চলে। একটা টাইমল্যাপ্স GIF দিলাম, এখানে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিঝুম দ্বীপ আর সন্নিকটবর্তী এলাকার ভূ-উপগ্রহচিত্রের একটা ধারাবাহিক চেহারা দেখা যাবে (5.13MB, লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে)। স্পষ্টই দেখতে পাবেন ১৯৮৪’র দিকে এই দ্বীপেরও অনেক জায়গার অস্তিত্ব ছিল না।

অস্তমিত সূর্যের কমলা আলোয় আমরা ঐ উন্মুক্ত তট হেঁটে বেড়ালাম, ছবি তুললাম। এগিয়ে গিয়ে পানিও ছুলাম। কিন্তু ওখানটাতে এক ফোঁটাও কাদা মাড়াতে হলো না। কারণ এখানকার মাটিতে ঘাস আছে, আছে বালু। জোয়ারের পানি যে উপর অবধি উঠে, তার নিদর্শনও দেখা গেলো, পানির দাগের মতোই নারকেলের ছোবড়া পড়ে আছে জোয়ারের জলের শেষাংশে।

শীতের শান্ত সমুদ্রের কোলে ঐ যে সূর্যটা অস্ত গেলো। আমরা সূর্যকে হারিয়ে যেতে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম একটু উত্তর-পশ্চিম দিকে। এখানে গিয়ে দেখি একটা খাড়ি, আর খাড়ির ওপাশটাতেই কেওড়ার ম্যানগ্রোভ শুরু। যাবার আগে যা পড়ে গিয়েছিলাম তাতে জানি, নামার বাজার থেকে হরিণ দেখা যায়। আসলে এখানেই আমাদের হরিণ দেখার কথা ছিল। কিন্তু আমরা জঙ্গলে ঢুকে হরিণ দেখে এসেছি।

নামার বাজার সৈকতের বিশালতায় হারিয়ে… (ছবি: নাকিব)

নামার বাজার থেকে দেখা সূর্যাস্ত। দূরে সম্ভবত চর ফ্যাশন অথবা মনপুরা দেখা যাচ্ছে (ছবি: নাকিব)

নিঝুম দ্বীপে দেখা সূর্যাস্ত (ছবি: নাকিব)

নামার বাজার-এ খাড়িতে জল (ছবি: নাকিব)

ওখানে দাঁড়িয়েই আমরা ঐ দূরে জঙ্গলের ভিতরে শান্ত পরিবেশে কয়েকটা হরিণকে মাটি থেকে কিছু খেতে দেখলাম। কিন্তু চুরি যাওয়া আলোয় ওদেরকে আর ক্যামেরায় ধরা গেলো না। তখন বুঝিনি, এখন মানচিত্র দেখে বুঝতে পারি, ঐইই যে কালভার্ড আর তার নিচে বড় বড় নৌকা দেখে এসেছিলাম, ঐ খালটাই এই খাড়ি দিয়ে বেরিয়েছে সমুদ্রে।

অবশ্য আমার, বারবার ‘সমুদ্র’ ‘সমুদ্র’ বলাতে একটু তথ্যভ্রান্তি আছে। যাঁরা কক্সবাজার কিংবা সেন্ট মার্টিন গেছেন, তারা সমুদ্রকে তাদের দিকে আসতে দেখেছেন – সমুদ্র তার জলরাশির ঢেউ নিয়ে পাড়ে আছড়ে পড়ছে এসে। কিন্তু এখানে সমুদ্র থাকলেও এই দৃশ্য আমরা দেখছি না। তার কারণ নদীর প্রবাহ। আসলে এই দ্বীপের চারপাশ দিয়ে মেঘনার স্রোত এসে নামছে সমুদ্রে। এই স্রোতের ধাক্কায় সমুদ্রের এগিয়ে আসার ব্যাপারটা ঠিক জমছে না। মেঘনার ধাক্কা আরো বহুদূর অবধি সমুদ্রের ধাক্কাটাকে আটকে রেখেছে, ‘ঠেলে রেখেছে’ বললে ভালো বলা হয়। তাই এখানে সমুদ্র হলেও মেঘনা নদীর দাপটে সে একটু নিশ্চুপই বলা যায়। সে নিশ্চুপ থাকুক, তাকে জাগিয়ে তোলার কোনো ইচ্ছাই আমাদের নেই।

সন্ধ্যা নেমে এলো। সেখানকার একটা মসজিদে আমরা মাগরিবের নামাজ পড়লাম। তারপর ঐ বাজার পার হয়ে এগিয়ে এসে কোথা থেকে যেন দুটো রিকশা নিলাম। অন্ধকার রাতে তাই পথ চলতে রিকশার নিচে হারিকেন লাগানো। ছোটবেলায় এই চিত্র দেখতাম, আজকাল আর এসব দেখি না – সর্বত্র আলো জ্বলজ্বল করছে। কিন্তু এই দ্বীপে হয়তো কখনোই আলো জ্বলজ্বল করবে না – বড়জোর, এখানে সময়ের বিবর্তনে রিকশার নিচের হারিকেনটা বদলে এলইডি বাতি হবে – সমুদ্রের সামনে বড্ড অসহায় এক জনপদ এটি।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। এইতো ১৬ তারিখ নতুন চাঁদ উঠেছে, তাই তখন চাঁদের শুক্লপক্কের দিন কেবল শুরু হয়েছে বলা যায়। তারই হালকা আলোয় ম্যানগ্রোভ পেরোনোর সময় কেমন যেন এক অনুভূতি হলো। না না, ভয়ের না – আদিমতার। রিকশা চলার আওয়াজটুকু বাদ দিলে, আকাশে ক্ষণজন্মা চাঁদ, মাটিতে নিশিজাগা পোকার ডাকাডাকি আর আমরা মুগ্ধ চার তরুণ সেই আদিমতায় হারিয়েই গিয়েছি বলা যায়।

রাতে, আমরা প্রতিদিনই একটু দেরি করেই খাই। কারণ শহরের অসুস্থ অশুদ্ধ মানুষ তো, রাত গভীর না হলে ক্ষিধে লাগে না। ততক্ষণে জেনারেটর বন্ধ হয়ে যায়, বাজার ঢেকে যায় ঘোর অন্ধকারে। আমরা পথ চলি নিজেদের সাথে আনা টর্চের আলোয়, আর আমাদের জন্যই হয়তো পথ চেয়ে থাকে ঐ ছোট্ট রেস্তোরাঁটা – নিতান্ত গ্রামীণ একটা রেস্তোরাঁ ঘর…।

ছেলেটা কথা রেখেছে। হাঁসের চারটা রান আমাদের পাতে নিয়ে পেট পুরে খেলাম আমরা। খেয়েদেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বেরোলাম বাইরে। শুক্লপক্কের চাঁদ হারিয়েছে বহু আগে। আকাশে তখন অসংখ্য তারার চাদর। অন্ধকার বাজার, রাস্তা, দ্বীপের চরাচর। অন্ধকার রাস্তায়, কুকুরের ভিড়ে আমরা নিজেদের টর্চগুলো নিভিয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকালাম আকাশে – অবারিত তারার চাদরে… হারিয়ে গেলাম।

রাতে ঘরে গিয়েও ঘুমোতে অনেক দেরি করলাম আমরা। তার মূল কারণ: ‘খসরু’। খসরুর জন্য নাকিবের কত রোনাজারি। আহারে খসরু! আহারে খসরু! ও খসরুরে…! জগতের সব দরদ ওর, খসরুর জন্য উতলে পড়ছে। এই খসরুর জন্য হাসির দমকে পুরো বোর্ডিংয়ে কেউ ঘুমোতে পেরেছিল কিনা জানি না। এতো হাসির কারণ হচ্ছে, শাকিল ভাই না নাকিব যেন, আমাদের রাতে খাওয়া হাঁসের (আসলে হাঁসদুটোর) নাম দিয়েছে: ‘খসরু’ 🦢। এখন এই ব্যাটা খসরু ধরার আগে কী বলছে, পাতে উঠে কী বলছে 🍽, পেটে গিয়ে কী বলছে – এসবেরই কল্পিত কাহিনী ফেঁদেছে দুজনে প্রায় সারাটা রাত। হাসতে হাসতে গড়াগড়ি। 🤣

২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ – বুধবার

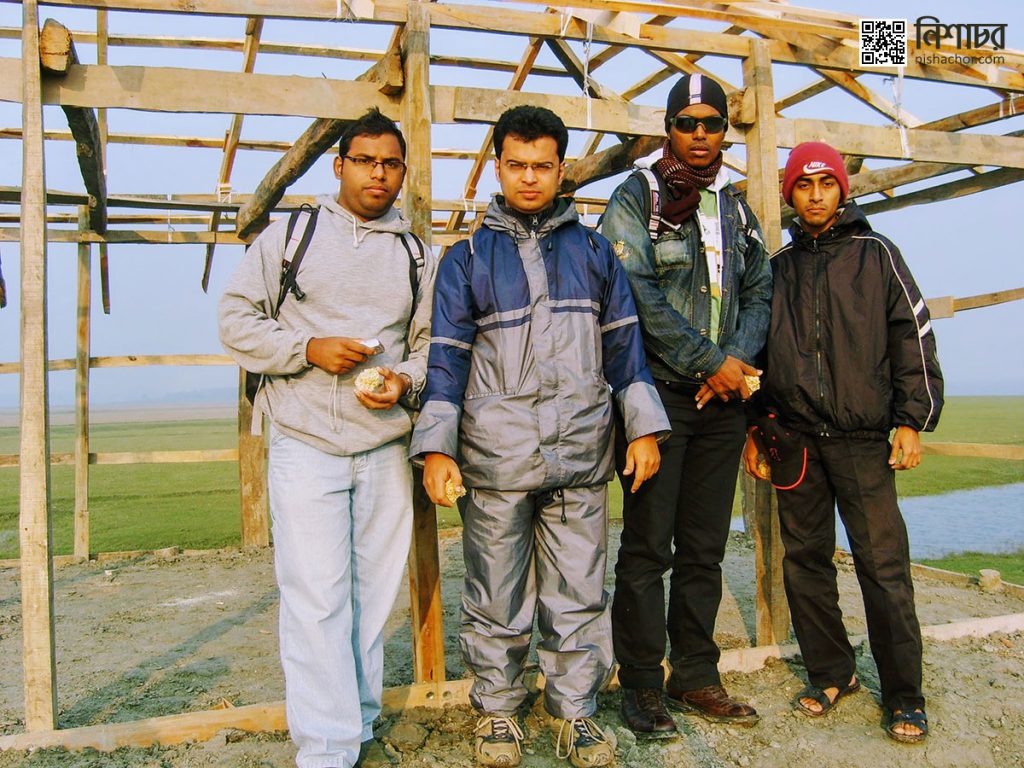

তবে ঘুমানোর পরে ঘুম খুব ভালো হলো। ভোরেই আমাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমরা অবশ্য খেঁজুরের রস খাবার লোভে ফযরের আগেই উঠে পড়লাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো, খেঁজুরের রস আর আমাদের খাওয়া হলো না। আমরা বাজারে নাস্তা সেরে, ঘাটে নৌকা আসবে ক’টায় জেনে নিয়েছি। সকালে উঠে, আমরা বন্দর টিলা ঘাটে উপস্থিত। নৌকার জন্য অপেক্ষা।

অপেক্ষা করতে করতে কে জানি একজন ফেরিওয়ালা’র থেকে মুড়ির মোয়া কিনলো। গলিত গুড়ের মাঝে মুড়ি ছেড়ে তা দিয়ে বলের মতো তৈরি মণ্ড – আমরা মুড়ির মোয়া খেতে থাকলাম। দূরে সমতল ঘাসের চারণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে ভেড়াদের দল। দূউউরে, গরুর পাল নিয়ে যাচ্ছেন রাখালেরা। পানির পাশেই সুন্দর সাদা একটা পাখি দেখা গেলো: গলায়, মাথায় আর ডানার উপরের অংশে কালো দাগ, চড়ুইয়ের মতো ছোট, পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাটির আইলে।

আসলে এই দ্বীপ পাখিপ্রেমীদের এক স্বর্গ বলা চলে। পাখি বিশেষজ্ঞ, অ্যাডভেঞ্চার-গুরু ইনাম আল হক, পরিব্রাজক অণু তারেকসহ “বাংলাদেশ বার্ড ক্লাব” প্রতি বছরই সারাদেশসহ এই চরাঞ্চলেও নৌকায় করে, কিংবা কাদায় হাঁটু অবধি ডুবে “পাখি শুমারী” করে থাকেন। কিন্তু পাখির এই স্বর্গরাজ্যে, আমাদেরই বোধহয় পাখি দেখা হয়েছে সবচেয়ে কম।

এখানে, নৌকার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েও চলছে খসরু-কীর্তন। ছেলেগুলো পারেও। …এই ট্যুরে আফজাল ভাইও নাকিবের পক্ষ থেকে একটা নাম পেয়েছেন: সাঁতারু ভাই – মাথায় শীত ঠেকানো একটা টুপি পরতেন, সেটা পরলে তাঁকে আসলেই ‘সাঁতারু’ ‘সাঁতারু’ মনে হতো। 😆

নিঝুম দ্বীপ থেকে ফিরতিপথে দল (ছবি: স্থানীয় অচেনা ব্যক্তি)

নিঝুম দ্বীপ চ্যানেলে জেলে নৌকা (ছবি: নাকিব)

নিঝুম দ্বীপ চ্যানেল পাড়ি দেয়ার নৌকা (ছবি: নাকিব)

অবশেষে নৌকা এলো। এই নৌকাই হাতিয়া আর নিঝুম দ্বীপের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। অনেকেই উঠলেন, আমরাও একটা কাঠের পাটাতনে ভর দিয়ে গিয়ে উঠলাম, দুইজন লোক ধরাধরি করে একটা মোটর সাইকেলও তুলে দিলেন নৌকায়। ২৫ মিনিটের মধ্যে আমরা হাতিয়ার জাহাজমারার মোক্তারিয়া ঘাটে নামলাম।

চরম বাস্তব নিঝুম দ্বীপ

নিঝুম দ্বীপ থেকে চলে যাচ্ছি। শ্রেফ ঘুরতে আসা, ভাবলেষহীন আনন্দে উদ্বেল একদল তরুণের নিতান্ত শখের বশে ঘুরতে বেরোন এই ভ্রমণ আমাদেরকে এক অন্য বাংলাদেশ দেখিয়ে দিলো। ১৯৯১-এ বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী এক ঘুর্ণিঝড় হয়েছিল – এই “প্রলয়ংকরী” ব্যাপারটা কী জিনিস আমরা বুঝি না, নিহত ১,৩৮,০০০ সংখ্যাটা আমরা শ্রেফ একটা লাখের ঘরের সংখ্যা হিসেবে দেখি – কিছুই আমাদের ঘটে ঢুকে না। আমরা যখন নিঝুম দ্বীপে গেছি (২০০৯), তার ঠিক ৭ মাস আগে এই দ্বীপের উপর দিয়ে বয়ে গেছিলো এরকমই আরেকটা প্রলয়ংকরী (বিধ্বংসী) ঘূর্ণিঝড়: আইলা – নাম অবশ্যই শুনে থাকবেন।

কী হয়েছিল আইলার সময়? এখানকার মানুষের কাছে ঘূর্ণিঝড় একেকটা বিভীষিকার নাম। মনে করুন মেঝেতে একটা পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে, আপনি বড় একটা বালতিতে পানি নিয়ে দিলেন তার উপরে সব ঢেলে… কী হবে? পানি সব ধুয়ে-মুছে, ঘষে, ঘষটে, ছেঁচড়ে নিয়ে যাবে, যতক্ষণনা তার শক্তি কমছে। একেকটা ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রটা হয়ে যায় ঠিক ওরকম একেকটা বিশালাকায় বালতি, আপনার উচ্চতা যদি ৫ফুট হয়, তাহলে আপনি দেখবেন আপনার মতো তিনজনের উচ্চতার সমান, ১০-১৫ ফুট উঁচু সমুদ্রের পানির দেয়াল এগিয়ে আসছে আপনার দিকে। আইলার সময় এরকমই হয়েছিল। ১২-১৫ ফুট উচ্চতায় নোনতা লবণাক্ত পানির সমুদ্র সোজা উঠে আসে নিঝুম দ্বীপের উপর। ঘষটে, ছেঁচড়ে, ঘষে-মেজে ধুয়ে নিয়ে যেতে থাকে পথে যা পড়েছে। এখানকার বাসিন্দাদের যেসব ঘরের বর্ণনা আপনারা আমাদের কাছে পেয়েছেন, কী মনে করেন, সেগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকবে?

মাটির সাথে মিশে যাওয়া এমন ঘর আমরা দেখেছি – সরকারের খাতায় এদের নাম “ঝুপড়ি” ঘর। ঝড়ের ৭ মাস পরেও তাদের ভেঙে পড়া ঘরটা মেরামত করতে পর্যন্ত পারেননি তারা। এরাই যখন জঙ্গল থেকে গাছ কেটে নিয়ে আসেন, তখন ফরেস্টারের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে কি তাদের নিরস্ত করা উচিত? সিদ্ধান্ত আপনার। আমার এই ছবিটা আমি উইকিপিডিয়ায় দিয়েছিলাম, সেটা এর পর দেশী-বিদেশী বিভিন্ন গবেষণাপত্র, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই তাণ্ডবের মাঝে এখানকার মানুষের টিকে থাকার একমাত্র, আবার বলছি একমাত্র আশ্রয়স্থল ঐ নিচে গ্যারেজওয়ালা একতলা পাকা বাড়িটা (?) – মানে সাইক্লোন শেল্টার। এই দ্বীপে ২০ হাজার মানুষের জন্য ৪টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে (এর দুটো দেখেছি আমরা)। শেল্টারের জানালায় কাচ নয়, কাঠ কিংবা লোহা আর টিনের কপাট দেয়া কিন্তু। মানুষ হয়তো গিয়ে আশ্রয় নেন আমরা যেখানে ঘুমিয়েছি সেখানে, কিন্তু অবুঝ গবাদি পশুগুলো, ঐ খসরুর মতো হাঁসগুলো, পাকা দালানের আশ্রয়হীন ম্যানগ্রোভের ভিতরে সুন্দর ফুটফুটে হরিণগুলো… কী হয় তাদের? গবাদি পশুর কিয়দংশ আশ্রয় পায় সাইক্লোন শেল্টারের নিচে কিংবা ছাদে। কী মনে হয়, তাদের বাঁচার কথা? মানুষই যেখানে বাঁচানো দায়, অবলা পশুর কী হলো, কার তাতে কী যায়-আসে? আইলার সময় এই ম্যানগ্রোভের হরিণ ভেসে গিয়ে উঠেছিল দূরের মনপুরায়।

মনে আছে, মসজিদের পুকুরে লবণাক্ত পানির কথা? ১৫ ফুট উঁচু হয়ে সমুদ্রটা যখন আপনার বাড়িতে উঠে আসে, তখন কী আশা করেন? মিঠা পানি যে একটু আছে, সেটাইতো সাত-জনমের-ভাগ্য। ঘূর্ণিঝড় তো এলো, যা করার করে দিয়ে চলে গেলো, একবারও কি ভাবছেন, এর পর খাবার পানির কথা? ঝড় যাবার পরে চেপে চেপে টিউবওয়েল থেকে নোনা পানি বের করা হয়, তারপর মাটির নিচের পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ। ভেবেছেন ধানের ক্ষেতের কথা, গবাদি পশু আর হরিণের খাবার ঘাসের কথা? সমুদ্রের ঐ নোনা পানি মূল ভূখন্ডে চলে এলে সব ধান মরে যাবে না? ধান কি নোনা পানিতে গজায়? …এখানকার মানুষগুলোর এই নিত্য সমস্যার কথা ভেবেই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট এরকম অঞ্চলের উপযোগী লবণসহিষ্ণু ধানের জাত (ব্রি ধান৬১) উদ্ভাবন করেছেন। এই ধান চারা অবস্থায় ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত ১২-১৪ মিটার লবণাক্ত পানি সহ্য করে টিকে থাকতে পারে। দেশে শুধু আকামই হয় না, দেশের বিজ্ঞানীরা এরকম মানুষদের কথাও ভাবেন।

এখানকার একমাত্র রাস্তাটা হচ্ছে সেই কাচা রাস্তা, যা দিয়ে আমরা রিকশা চড়েছি, হেঁটে বেড়িয়েছি, কোথাও খারাপ থাকায় বাধ্য হয়ে নেমে গিয়েছি। সেই প্রায় পাকা দেখতে রাস্তাটা মাটির কেন? বর্ষায় যারা ভুল করে বেড়াতে যান, তারা এই রাস্তায় পিছলা না খেয়ে ফিরেছেন এমন হয়নি। পাকা হয় না কেন এই রাস্তা? তাহলে শুনুন, স্থানীয়দের থেকে জেনেছি, এই রাস্তাটা ১০ ফুট (৫ ফুটের দুইজন মানুষ সমান) উঁচু করে মাটি ভরাট করে বানানো হয়েছিল। শক্ত-পোক্ত একটা রাস্তা। আইলা যখন ঘষে ঘষে গেছে দ্বীপের উপর দিয়ে, তখন এই রাস্তাকে পুরো ৫ ফুট ঘষে খেয়ে দিয়ে গেছে। আমরা যখন দেখেছি, তখন এই রাস্তা মোটামুটি ৫ ফুট উঁচু হবে আশপাশের জমি থেকে। এখানে রাস্তা পাকা করে টিকাতে পারবেন?

একেকটা ঝড় আসে, চলে যায়। বেঁচে থাকলে শুরু হয় উষর ধরায় পৃথিবীর প্রথম মানব আদম-হাওয়ার মতো আবার নতুন করে পথ চলার শুরু। হয়তো মনে থাকে তখন আপনজন হারানোর বেদনা (যদি লাশটা পাওয়া যায়…); প্রিয়, একমাত্র সম্বল গবাদি পশুটি হারানোর ব্যথা। দ্রব্যমূল্যের দাম তখন আকাশচুম্বী হয়ে যায়। যে রাস্তার বর্ণনা দিয়েছি শুষ্ক মৌসুমে, সেই পথপরিক্রমায় সাইক্লোনপরবর্তী পণ্য পরিবহনের কী অবস্থা হবে তা নতুন করে বোঝানোর কিছুই নেই। তবু জীবন এখানে থেমে নেই। বরং বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চল থেকে জলবায়ু উদ্বাস্তুরা এখানে এসেই আশ্রয় নিচ্ছেন, বেশিরভাগই অবশ্য হাতিয়ার নদীবিধৌত এলাকা থেকে আসেন। কারণ বাংলাদেশের অন্য অনেক বন্যাদুর্গত Severe Chronic Food Insecure (CFI) এলাকার তুলনায় এখানে Moderate CFI – মাত্রা একটু কম আরকি। বাংলাদেশের উপর দিয়ে রেকর্ডকৃত এযাবৎ (২০১৩ পর্যন্ত) যত সাইক্লোন গেছে (মোটামুটি ২৭টা), তার মধ্যে ৩টা নিঝুম দ্বীপের সরাসরি উপর দিয়েই গেছে (এশিয়াটিক সোসাইটির ২০১৭’র ফিল্ড সার্ভে বলছে ৬টা সাইক্লোন), বাকিগুলো আশপাশ দিয়ে গেছে।

সাইক্লোন ক’টা আসছে, কেমন শক্তিশালী আসছে, সেই হিসাবও দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। নতুন আরেকটি হিসাব যা যোগ হয়েছে, তা হলো “থমকে থাকা সাইক্লোন” (Stalled Hurricane)। উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত বাতাস না থাকলে সাইক্লোন, সে আপাতত মারাত্মক না হলেও একজায়গায় বসে থেকে ক্রমে মারাত্মক সমস্যা তৈরি করছে এখনকার অনেক সাইক্লোন। কেউ এখনও নিশ্চিত না এমন কেন হচ্ছে, তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বায়ুপ্রবাহের প্যাটার্ন বদলে যাওয়ায় সাধারণ সাইক্লোনও যে মারাত্মক হয়ে উঠছে, তা এই দ্বীপবাসীর জন্য ভবিষ্যতের অন্ধকার যুগই রচনা করতে পারে…।

ও… এটাকে ‘দ্বীপ’ বলে বলে ট্যুরিস্টদের কাছে যে সেন্ট মার্টিন মার্টিন ভাব একে দেয়া হয়েছে, সেটাও বোধহয় ভাঙতো না যদি ফরেস্টার ঐ কর্দম গোসলে আমাদেরকে নিয়ে না যেতেন। আমরা ফিরে এসে জেনেছি, নিঝুম দ্বীপ আসলে “চর ওসমান”। নিতান্ত প্যাঁচপ্যাঁচে পিচ্ছিল কাদাময় একটি চর – বালুময় সৈকতের দ্বীপ হতে এখনও এর ঢের বাকি।

নিতান্ত শখের ঘুরাঘুরি থেকে এতোগুলো নির্মম বাস্তবতা দেখে ফেরার পথে এই বসতির উপর আসলে এক অপূর্ব শ্রদ্ধা নিয়েই ফিরতি পথ ধরেছি… নির্মম জীবন হয়ে উঠুক সজীবতায় ভরপুর…।

আসার পথ ধরেই যদি ফিরি, তাহলে তো আর নতুন কিছু দেখা হলো না। আমরা তাই বিকল্প পথ খুঁজছিলাম। আমরা জেনেছিলাম এদিকে নাকি কোথায় জাহাজ আসে সপ্তাহের (নাকি মাসের) কোনো কোনো দিন। খুব ইচ্ছে ছিল জাহাজে চড়ার, কিন্তু কোনোভাবেই সেই দিনটা আমরা ধরতে পারলাম না। তাই আমরা নিঝুম দ্বীপ থেকে ফেরার অন্য আরেকটা বিকল্প পথেই আমাদের পথ-পরিক্রমা সাজিয়ে বেরিয়েছি।

মোক্তারিয়া ঘাট থেকে আমরা রিকশা নিলাম। গন্তব্য কোথায় ছিল, এখন আর মনে করতে পারছি না। তবে রিকশা, বেড়িবাঁধের উপর দিয়ে চলতে শুরু করলো। বেড়িবাঁধকে ‘বাঁধ’ বলে মনেই হবে না, মনে হবে একটা মাটির রাস্তা, শীতের কারণে মাটি একটু পেটানো, শক্ত-পোক্ত, প্রায়-সমতল। সাধারণত বাঁধের দুপাশে নয়তো একপাশে লাগোয়া পানি থাকে, কিন্তু এখানে বাঁধ হয়তো অনেক পুরোন, আর বেশ স্থায়ী। সেজন্য দুপাশে গড়ে উঠেছে বসতি।

এই অঞ্চলের মানুষের, প্রকৃতির সাথে যুদ্ধের অনেক গল্প করেছি, কিন্তু রিকশাওয়ালার থেকে মানুষের সাথে যে যুদ্ধের কথা জানলাম, সেটা আরেক রকম ভয়ংকর: এই অঞ্চলে জলদস্যুরা ভয়ংকর। তারা এখানে এতোটাই প্রভাবশালী যে, তারা যদি রাস্তা দিয়ে যায়, তাহলে রিকশাওয়ালা তো রিকশাওয়ালা, আমাদের সবাইকে এখন রাস্তার পাশে রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে রাস্তার পাশে নেমে দাঁড়াতে হবে। এরা এখানে জেলেদেরকে ধরে নিয়ে জিম্মি করে মুক্তিপণ চায়। আর না পেলে… যন্ত্রণা দিতে দিতে দিতে দিতে অনেককেই মেরে ফেলে। …পরবর্তী জীবনে চরাঞ্চলে জলদস্যুদের দ্বারা জেলেদেরকে অত্যাচারের বহু ভিডিও দেখেছি, যা কতটা অমানবিক, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

রিকশা থেকে নেমে আমাদের বাহন ছিল ‘চান্দের গাড়ি’। সব সময়ই বলি, ‘চান্দের গাড়ি’ নামের মধ্যে যত কাব্য আছে, এর বাস্তব অভিজ্ঞতা ততটা সুখকর না। বিশেষ করে হাতিয়ায় এই বাহন (জীপ আর পিকাপের সংকর) রীতিমতো দমবন্ধ করা এক মারণযন্ত্র গিলোটিন যেন। ভিতরে দুপাশে দুইসারি বসার ব্যবস্থা, আবার মাঝখানে বেঞ্চ পেতে, পিঠেপিঠ লাগিয়ে দুই সারি বসার ব্যবস্থা। পাহাড়ে তাও, উপরটা খোলা থাকে, এখানে আবদ্ধ ছাউনির নিচে এতোগুলো মানুষ, বোঝার গাঁদাগাঁদি বসার ব্যবস্থা – আমার তো দমবন্ধ হয়ে মরবার অবস্থা হচ্ছিলো প্রায়। কোনোরকমে গিয়ে আমরা গন্তব্যে পৌঁছলাম।

হাতিয়াতে “চান্দের গাড়ি”-তে করে দম বন্ধ করা যাত্রা (ছবি: আফজাল ভাই, নাকিব)

হাতিয়াতে নির্মাণাধীন নৌকা (ছবি: নাকিব)

আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সী-ট্রাক ধরা, এই সী-ট্রাকে নোয়াখালী হয়ে ফেরার আরেকটা পথ আছে। আমরা গিয়ে সী-ট্রাক ধরলাম। “সী-ট্রাক” নামটা শুনে যতটা আহামরি মনে হচ্ছে, বাস্তবে এটা অনেকটা বড়সড় লঞ্চ ঘরাণার বাহন, তবে বসার জন্য লম্বাটে, হেলান-উপযোগী সীটের ব্যবস্থা আছে। তবে সীট নিলেও, কেউ হয়তো ব্যাগের পাশে থাকলো, বাকিরা আমরা মূলত বাইরে বাইরে ঘুরাঘুরি করলাম। ডেকে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

সেই ঘোলা পানির গুলগুলি চালানো মেঘনার দাপুটে বুক কেটে, উল্টো কিংবা আঁড় স্রোতে এগিয়ে চলা ‘সী-ট্রাক’ তকমার লঞ্চ। দুদিকে যতদূর চোখ যায়, কোনো কুলকিনারাই দেখা যাচ্ছে না। শীতের কড়া রোদ, কিন্তু উন্মুক্ত নদীর বুকে বাতাসের দাপটে সেই রোদ জুৎ করতে পারছে না। এই যাত্রাপথটা উপভোগ্য। যাবার আগে ডেইলি স্টারে জনৈক ইংরেজি জানা কেতাবী ভদ্দরনোকের নিঝুম দ্বীপ যাবার বর্ণনা পড়ে গিয়েছিলাম, তিনি এই সী-ট্রাকের বর্ণনা দিয়েছেন খুব তাচ্ছিল্য ভরে, বলছিলেন, সী-ট্রাক খুব ন্যাস্টি মনে হয়েছে তার কাছে, lungi clad people-রা বসে আছে সী-ট্রাকে – এটা তার অসহ্য লেগেছে। আমার তখন খুব আশ্চর্য লেগেছিল: ইউরোপে গিয়ে কোট পরা লোকেদের দেখলে আমাদের অসহ্য লাগে না, বাংলাদেশের জাতীয় পোষাকে থাকা গ্রামীণ চিত্র আমাদের গায়ে জ্বালা ধরায়, ন্যাস্টি মনে হয়। ভ্রমণ তো আমার দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন করবার জায়গা নয়, ভ্রমণ হচ্ছে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গিটা ঘেঁটে দেখে যাবার সাধনা।

সী-ট্রাক গিয়ে থামলো নোয়াখালীর চেয়ারম্যান ঘাটে। সেখান থেকে অটোরিকশা ভাড়া করলাম আমরা। পাকা, সুন্দর, পিচঢালা রাস্তা দিয়ে সাঁই সাঁই বাতাস কেটে এগিয়ে চললো আমাদের অটোরিকশা। একটা সময় আমরা হাজির হলাম নোয়াখালীর সোনাপুর-এ। জীবনে প্রথমবার নোয়াখালী এসেছি। সোনাপুর থেকে রাত ৯টায় ঢাকাগামী বাস ছাড়ে। এখনও বেশ খানিকটা সময় আছে।

আমরা সোনাপুর ট্রেন স্টেশনেরই আশপাশে থাকলাম। একসময় গিয়ে রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টারের ঘরেও উঁকি দিলাম। ভিতরে, সেই ব্রিটিশ আমলে উদ্ভাবিত লোহার বল দিয়ে লাইন রিযার্ভ করার একটি সিন্দুকমার্কা যন্ত্র আছে। আছে এলইডি বাতি বসানো মোটামুটি আধুনিক বৈদ্যুতিক সিগন্যালিং ব্যবস্থাও। ডায়াল ছাড়া পুরোন, লিগ্যাসি ল্যান্ডফোনের মতো একটা রিসিভারও আছে। শুধু স্টেশন মাস্টারকে পেলাম না। যাহোক, সোনাপুরে খাওয়া-দাওয়া করলাম। নামায সারলাম। সন্ধ্যে নামলে কামারের জ্বলন্ত লোহা পেটানো দেখলাম। সোনাপুর থেকে স্টিমার ঘাট ৩৪ কিলোমিটার, বসুরহাট ২০ কিলোমিটার, আর চর আলেকজান্ডার ৩২ কিলোমিটার।

রাত ৯টা নাগাদ বাস ছাড়লো। আমরা ব্যস্ত ঢাকার দিকে ফের পা বাড়ালাম। পিছনে ফেলে এলাম জীবনযুদ্ধের সব বাস্তব সৈনিকের লড়াকু এক জীবনকে। যা আজীবনই আমাদেরকে অন্যরকম এক প্রেরণা দিয়ে যাবে – জীবনে যুঝতে শেখাবে।

(যবণিকা)

সহায়তা-চিত্রণ

স্থান আর কিছু বিস্মৃত স্মৃতি স্মরণ করতে নিজের পুরোন ডায়রি, বিভিন্ন ভ্রমণ-তথ্য পোর্টাল, ভ্রমণকাহিনীর, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অনলাইন আর্কাইভের সহায়তা নিয়েছি। পুরোন স্যাটেলাইট চিত্রের জন্য দ্বারস্থ হয়েছি Google EarthEngine-এর। এছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনের জন্য reliefweb.int, asiaticsociety.org.bd, researchgate.net-এর বিভিন্ন গবেষণাপত্রের দ্বারস্ত হয়েছি।

প্রচ্ছদের ছবি: সৈয়দ নাকিব আহমেদ

হুম, বাঁশের চিকন কঞ্চির তীর নয় একেবারে ইস্পাতের তৈরি বল্লমের ফলা গেথে দিয়েছেন বুকে। এই না হলে শেষ পর্ব! এরকম লেখা যে আমার ভালো লাগবে এটা নিশ্চয় জানতেন।

মাটির লবনাক্ততা কমানো ও ফসল, ঘূর্ণিঝড় এর প্রতিরোধ এসব নিয়ে এই অধমের কিছু ক্ষুদ্র ভাবনা রয়েছে। মাথায় ঘোড়ে। একদিন আলোচনায় বসলে কেমন হয়?

আমি চেহারা পড়তে পারি, এবার মনে হচ্ছে মনটাও পড়তে পেরেছিলাম। …শুনতে চাই…

আমার চেহারা দেখে কী পড়েছিলেন? বলা যায়? এখানে নয়তো ফেসবুক ইনবক্সে।

আপনার চেহারা পড়তে পারিনি। 🙁