ক্যাম্পেইন: সুইচ উল্টো দিকে চাপলেই বাতি নেভানো যায়

দিন আসে-যায়…

কিন্তু আমাদের অভ্যাস বদলায় না।

এই স্বাধীনতা দিবসে একটা নাহয় ভালো অভ্যাস গড়ে তুলি?

#বিদ্যুৎ_সাশ্রয়

দিন আসে-যায়…

কিন্তু আমাদের অভ্যাস বদলায় না।

এই স্বাধীনতা দিবসে একটা নাহয় ভালো অভ্যাস গড়ে তুলি?

#বিদ্যুৎ_সাশ্রয়

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বন ‘সুন্দরবন’। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন কোনটি? এরকম চিত্তাকর্ষক প্রশ্ন আর তার উত্তর দিয়ে যে বইয়ের শুরু, তার অন্তটা না দেখা পাপ

প্রাচীন চুড়িহাট্টা মসজিদের ছবি আমার অনুরোধে উইকিমিডিয়া কমন্সে যিনি দান করেছিলেন, সেই এরশাদ আহমেদ স্মরণে

তাবলীগ জামাত নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ দলাদলি, মারপিট, হাতাহাতি – এসব কাদের এজেন্ডা?

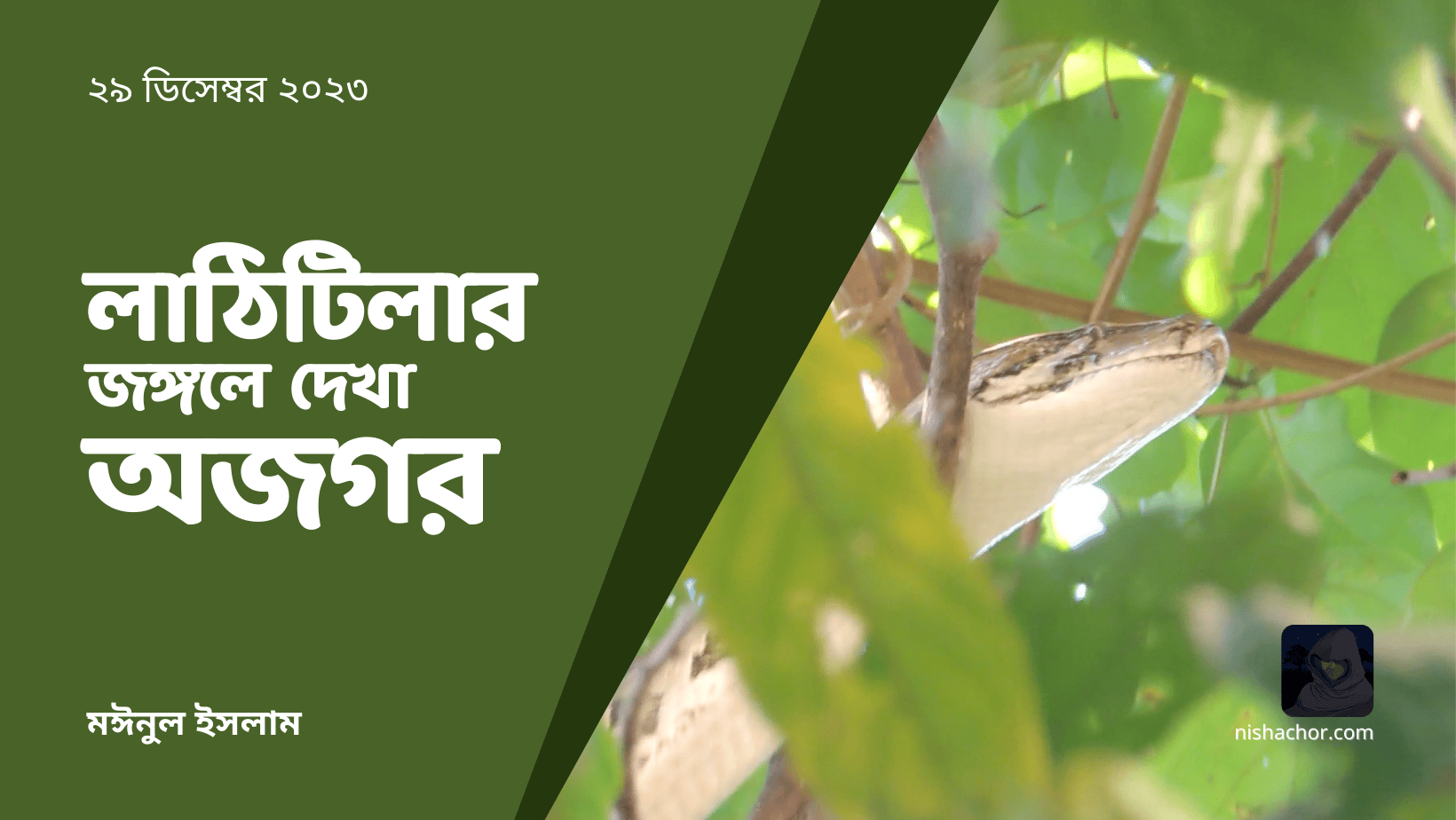

লাঠিটিলা হলো পাথারিয়ার শেষ জঙ্গল। সেখানকারই প্রাণীবৈচিত্র্যের খোঁজে ৩ জনের একটি দলের অভিযানে আমরা দেখা পাই অজগরের। ভিডিওসহ সেই গল্পের খানিকটা…

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ছবি তৈরি করার এক দুঃসাধ্য (মানে আমার জন্য) কাজ নিয়ে তৈরি করে ফেললাম একটা মিনি কমিক সম্পূর্ণ বাংলায়, সম্পূর্ণ ফ্রিতে।

সূর্যকেন্দ্রীক ধর্মীয় মতবাদ বা সূর্যবাদ বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ এই বইটি সংগ্রহে না থাকলে অবশ্যই মিস করেছেন।

জ্ঞান আর বিনয় যেভাবে এক সূত্রে গাঁথা

২০১৩ সালে ১০ কোটি রূপি বাজেটের মুভি দেখে কী প্রাপ্তি হবে কিংবা আদৌ কিছু প্রাপ্তি হবে কিনা জানতে হলে পড়তে হবে সচিত্র এই পর্যালোচনা

মুক্তিযুদ্ধের ৯ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের ভাষ্যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সুন্দরবনের চিত্রের এক অনন্য দলিল

সুগন্ধী মেখে কি আর দুর হয় দুর্গন্ধের বীজ?

সুভাষচন্দ্র বসু অন্তর্ধানের ধুম্রজাল কাটিয়ে কি উঠা যায় না? এতোগুলো তদন্ত হলো, তারা কী বলে?