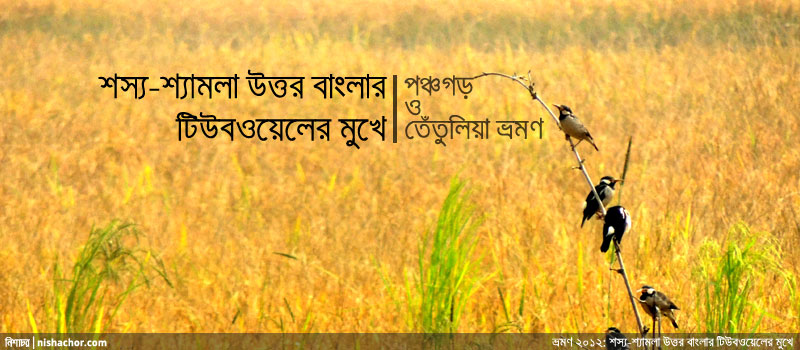

ভ্রমণ ২০১২ : শস্য-শ্যামলা উত্তর বাংলার টিউবওয়েলের মুখে (১)

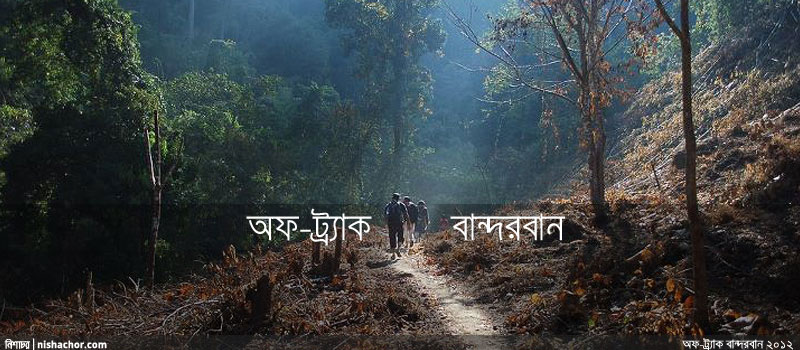

“ধুত্তোর [গালি], এতো কম টাকায় ট্যুর, ক্যামনে কী?” – আরেফিনের উষ্মা শুনে বিশ্বাস হতে চাইছিল না, এটা সম্ভব হয়েছে! বাংলাদেশের ভিতরে দীর্ঘতম দূরত্ব অতিক্রম করলাম আমরা এপর্যন্ত সবচেয়ে কম খরচে। পরিকল্পনাটার শুরু হয়েছিল ফেসবুকের একটা ফ্যানপেজ দেখে, দেখে নাকিব পাগল হয়ে যায়। তথ্যসূত্র হিসেবে জুটলো সামহোয়্যারইনব্লগের একটা ব্লগপোস্ট^। গুগল করতেই বেরিয়ে এলো আরো বেশ কিছু…

![আলোকচিত্র ০১: ঝুলন্ত সেতু শুধু রাঙামাটি নয়, মেঘলায়ও আছে [ছবি: নাকিব আহমেদ]](https://nishachor.com/wp-content/uploads/2011/05/01hangingbridge.jpg)